我與《傳記文學》|鐘兆云:萬千草葉任品評——我的傳記創作與《傳記文學》四十年歡途

2024-12-05

16:33:52

來源:

作者:鐘兆云

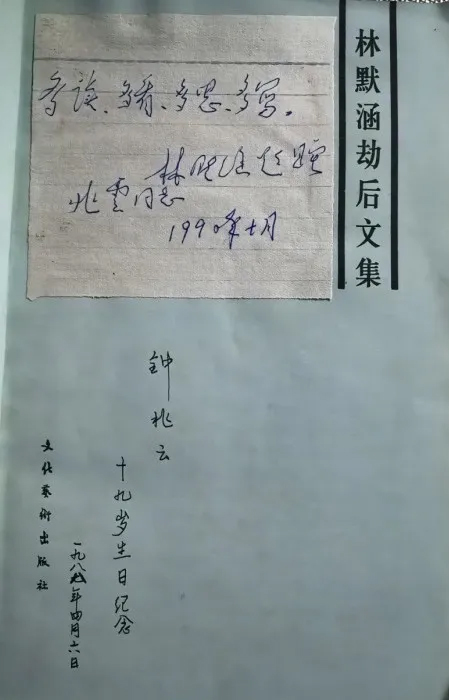

年少的傳記情緣

讀傳記,是我年少時干得最歡的一件事。不管古今中外的帝王將相還是各路名人,遑論版本橫排豎排、繁體簡體,逢著便讀。之所以顯得有點饑不擇食,蓋因看了《三國演義》《水滸傳》《說岳全傳》《三俠五義》《海公大紅袍全傳》《隋唐演義》等一大摞話本演義,成了小學生中的“故事大王”。之后,受愛讀書的父親和老師指點,想著對照正史推本溯源,于是接著啃《三國志》《宋史》等,也找來法國作家羅曼·羅蘭的《名人傳》,對貝多芬、米開朗琪羅、托爾斯泰的經典人生來個囫圇吞棗。中學語文教材節選的《陳涉世家》《鴻門宴》片段讓人不解渴,就找《史記》跳躍式看。讀罷劉邦、項羽面對秦始皇出行陣仗發出的“大丈夫當如此也”“彼可取而代也”之不同感嘆,頓覺書卷里縱橫著一股英雄豪氣,“史家之絕唱,無韻之離騷”真值得高山仰止。此外,我也早早讀起了拿破侖的傳記,還從“項羽力能舉鼎,況拿破輪(侖)乎?”——?這個演繹了一幕歷史大劇的無厘頭比較論中,暗爽于自己有了天下之事、中外之人皆關聯可論之心得。寫傳記,我是野生的,在跌跌撞撞中純屬自然成長。熟讀唐詩三百首,不會作詩也會吟,寫傳記何嘗不是如此呢?20世紀80年代中期,海峽兩岸、大江南北風靡“三毛熱”,我哪怕要備戰高考了,還是閱讀了大量三毛的著作,收集了不少資料,結合其頗富傳奇的人生經歷,寫就5000余字《三毛的足跡》,在云南《青年與社會》雜志1988年第1期發表后,旋即被多家報刊轉載,所得60元稿費當時夠我一學期花銷。后來,我遇上臺灣一些作家曾提及此事,此作收入個人集子《野云飛》時不忘自嘲:“以二手材料寫成此傳略,算是我從事傳記寫作的第一件作品。”未出茅廬,我就許下心愿:今后多接觸名人,不僅受引導和啟發,還用文字記錄他們的人生,與大家一同分享,實現文學夢想和“修齊治平”的人生抱負。遇上《傳記文學》,既是偶然,也是必然。參加工作之初,不知是單位閱覽室訂有《傳記文學》雜志還是單位對面郵局書報角有售,反正初見之下就相見恨晚了。記得那時還是雙月刊,讀到得勁時,就尋思不僅要當忠實的讀者,還要成為它信賴的作者。1992年年底,我采寫完近30000字的傳記文學《空軍司令和他的農民弟弟》,便躍躍欲試想投稿過去。擔心高不可攀,編輯部又不退稿,就專門對手寫稿作了備份。沒想到,很快就在翌年第4期雜志刊出,這算得上是我第一次在全國性文學刊物上發表作品,激動之情無以言表。創刊不到一年的《中華文學選刊》馬上在當年第5期全文轉載,繼而多家報刊群轉。這一年我24歲,已出版向“毛澤東百年誕辰暨才溪鄉調查60周年”獻禮的長篇報告文學《將軍與故土》一書。此書匯集了諸多人物極有張力的熱忱故事,連同我當年的采訪經歷,至今回味不已。一方水土養一方人。我的老家閩西武平縣是當年的“中央蘇區縣”,與廣東省和江西省毗鄰,周恩來、賀龍率南昌起義軍南下廣東時曾影響于此,這里也是毛澤東、朱德率紅四軍從井岡山進入福建的第一站。我的二姑丈曾憲寬受革命潮流影響,毅然投身革命,解放前夕在團長任上英勇就義。我從小聽著偉人傳奇和紅色故事長大,加上讀過不少俠義類古典書籍,崇尚英雄的情結積微成著。1984年武平一中建校60周年時,我的處女作擺上了校史展陳,從中也意外得知一文一武兩位杰出校友:武將乃已故空軍司令員劉亞樓,文官系曾任中央宣傳部副部長兼文化部副部長的林默涵。“紅旗躍過汀江”“贛水蒼茫閩山碧”,在這個誕生過無數英雄的地方,必然也誕生崇尚英雄、記錄英雄的人,我便是其中之一。在原本營養不良的高中時代,我節衣縮食,買了《林默涵劫后文集》作為自己的生日禮物。大學畢業之初“妾身未分明”,卻遠赴北京“追星”,得時任全國文聯黨組書記林默涵題詞:“多讀、多看、多思、多寫。林默涵題贈兆云同志 1990年七月。”兩年后赴京再度拜訪,林老得知我有志于傳記創作,建議我多向葉永烈學習。20多年后,我和葉永烈老師一同參加中國作家協會第八次全國代表大會,住樓上樓下,曾專門談及林老對他的贊譽,他對林老印象甚好。我們都認為林老該有一部傳記,可惜那時他已辭世多年,我們也都因故未能為他操觚染翰。此前此后,我雖寫過幾篇有關林老的短章,到底不成氣候。為了致敬家鄉這位老一輩“文曲星”,我再作《林默涵協助周恩來糾“左”》一文,交由《傳記文學》刊發,編輯部給出的評價是:“一篇史料性很強的好文章。”我亦將此文的發表告訴了葉永烈老師,他曾給我一段文字鼓勵:“鐘兆云先生在歷史與文學的道路上求勝探寶,碩果累累,可喜可賀!”2016年5月,我受邀參加中國藝術研究院舉辦的《林默涵文論》出版座談會,王蒙先生親口提及,他到文化部工作后,打過交道的文化界領導中,林默涵是最有歷史經驗和領導胸懷、境界者之一,他對林默涵特別尊重,也有幸幾次得到過他的關心、幫助和提攜。會上會下,包括王蒙、胡喬木女兒胡木英在內的一干知情人,都鼓勵我來做林默涵傳記,我雖有心,可手頭創作未了,又涉及經費、出版等事宜,輕易不敢答應,至今引以為憾。

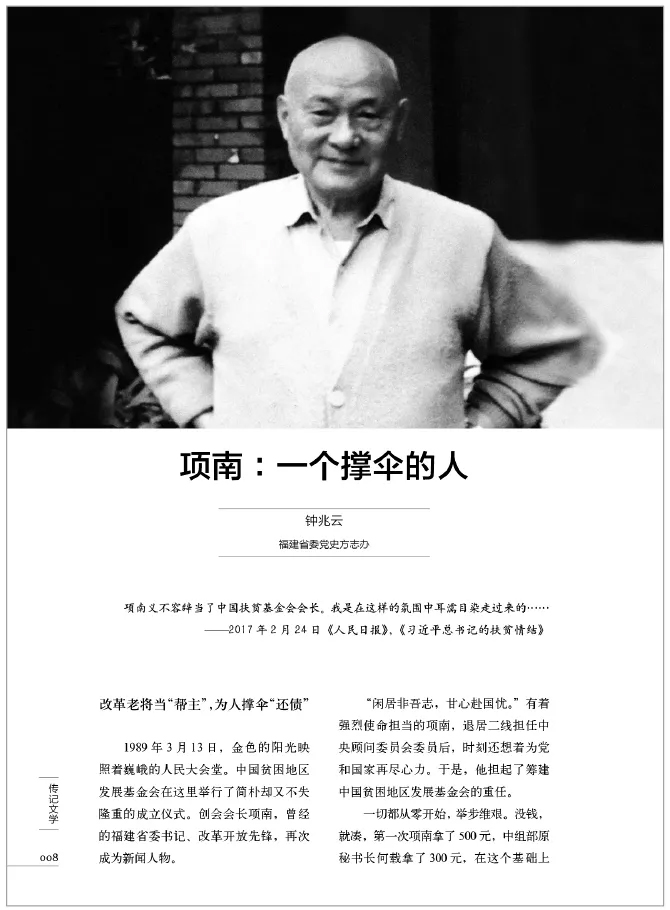

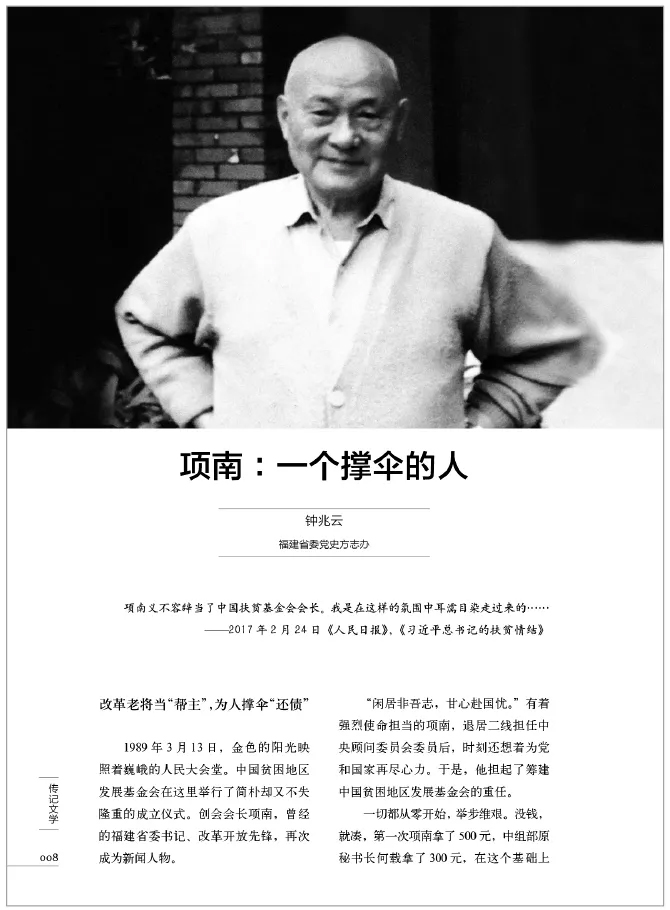

一直到22歲,我都沒讀到劉亞樓將軍的傳記。1991年,史詩巨片《大決戰》系列開始公映,劉亞樓在《遼沈戰役》《平津戰役》兩片中均有讓人耳目一新的情節展現,我內心深為鄉賢校友的杰出表現驕傲。偶然看到他22歲當紅軍主力師政委時所拍英姿颯爽戎裝照,心頭突然一個照亮:我22歲就來寫他的傳記。面對我初生牛犢不怕虎的勇氣,一些熟人特別是長輩少不得潑來冷水,一個初出校門、毫無軍旅經歷的年輕人,要為這位逝世近30年的高層人物立傳,絕非易事。劉亞樓的妻子翟云英大姐亦不樂觀,后來撰文稱:“對于這位小老鄉(要為亞樓同志立傳)的愿望,我很支持,但看到他年紀很輕,心里也不免有些忐忑。但是后來他干勁十足,來來往往不辭辛苦地走訪了很多單位,采訪了很多老同志,到處收集資料,每每看到關于亞樓同志的一點信兒、幾段文字、相關文章,便要收集起來加以考證,他對亞樓同志的感情,對寫作的執著和刻苦認真,讓我十分感動。”既打定主意,我就一意孤行,從難處著手,也作為自己是否適合干傳記的試金石。采訪劉亞樓的農民弟弟、失散老紅軍劉亞東后,我有感而發,率先創作了小型中篇《空軍司令和他的農民弟弟》,算是投石問路。《傳記文學》的刊發及產生的轉載效應,讓我對立傳信心倍增,自籌路費遠赴京津滬、黑吉遼等地覓史訪蹤。前后歷經四年,四易其稿,解放軍文藝出版社、中共中央黨校出版社接到書稿后,都伸出橄欖枝,最后我還是根據傳主的人生走向將此書交給了解放軍文藝出版社,作為“百戰將星叢書”首批出版。這是我的第一部傳記文學作品,首印2萬冊,旋即獲首屆“中國人民解放軍圖書獎”,一年左右加印,繼而獲第四屆當代軍人最喜愛的軍版圖書一等獎。當時,全國有50多家報紙連載此作,一些讀者每天等看連載不說,還剪報收藏,其后我曾獲一位老同志輾轉贈送的剪報,好幾位開國將軍或其后人還主動約我寫傳。通信聯絡方式比較單一的年代,又不認識《傳記文學》的具體編輯,“編寫往來”的互動不多,事隔多年在此補上這一聲感謝。紅色革命是中華文明里的一章鴻篇巨制,在閩西大地隨意彎腰,都能拾起一段樸拙大氣的歲月,是往昔不容忽視的履跡,亦是當下仍需弘揚的精神。革命深處的故事里有宏偉的夢境,叫我思緒懷念綿延,盡可滔滔書寫。單看一串串響當當的人名,心里便密布起綿綿陽光,再也繞不開我那份原始的探究心理。也就是傳記有這般魅力,從前所知,多半是道聽途說,待走近那段歷史,豁然開朗,原來真實的人物是那樣耐人尋味,激發我的立傳之志欲罷不能。在等劉亞樓一書審稿、出版的同時,我又開始創作已故開國副總理鄧子恢的傳記,并采訪到了鄧子恢夫人陳蘭大姐等親屬。我“故伎重演”,將先行創作的《農民知己鄧子恢》一稿投寄給《傳記文學》,并于1997年12月下旬收到責任編輯何炳濟先生的來信:大作《農民知己鄧子恢》已收到,經審閱,本刊擬發1998年第二期。此稿請勿投遞他刊。信中“又及”,選幾幅與文章有關的照片寄去,“不勝感謝”。如今翻看這份檔案記憶,備感親切。何炳濟先生是《傳記文學》編輯部第一位與我具名通信的編輯,雖然緣慳一面,我卻一直珍藏著這封信。那些年我也在一家雜志當編輯,與眾多作者常有溝通,甘愿為他人作嫁衣裳,是編輯的底色。30歲那年,我加入中國作家協會,隨即參加第五屆全國青年作家創作代表大會。有報刊記者到下榻地專訪,稱我是與會青年作家中唯一一位通過傳記作品獲得代表資格者。我不知此事是否屬實,卻記得清楚,飛抵北京參會那天,我就拿到了七年磨一劍、剛由中國青年出版社出爐的長篇歷史小說(或稱傳記體小說)《奇人辜鴻銘》。三卷本的厚度和散發出的油墨清香,讓我在與會眾多眼睛的注視中幸福了一回。說到這部在傳記基礎上創作的160萬字超長篇,我得回顧小學時從村團支書那里借閱的《中國近代史詞典》,團支書見我喜愛,就送我作了小學畢業之禮,此后這本書一直陪伴我讀大學。我在書中認識了眾多有趣的人物,其中便有辜鴻銘,為我創作其人其事打了個提前量,也因此早早結識了辜鴻銘研究專家、曾任中國人民大學清史所所長的黃興濤教授。他一直鼓勵和支持我一起來為這位幾乎被世間遺忘的文化怪杰畫像,喚醒一段正在消逝的歷史和精神。此書修訂再版時,他專門寫來推薦語:“此書以辜鴻銘人生軌跡為線條,重現清末民初中國‘三千年未有之大變局’這個宏闊的歷史場景,刻畫出了一個熱愛祖國、醉心儒家文化、勇于維護國家主權和民族尊嚴、探尋民族復興的文化怪杰。書中人物和事件,大事不虛,小事不拘,雖不乏文學描寫,卻也符合歷史邏輯、人物性格特點,對學術界爭論較大的一些問題則用藝術手法予以‘存疑’,供有心的學者和讀者帶著閱讀的興趣繼續挖掘。”時至今天,我和學富五車的長江學者黃興濤教授仍惺惺相惜,承蒙他抬愛,曾稱:“吾兄從事傳記寫作三十年,寄情志于豪杰,探真相于歷史,文史交融,政學兩通,細節生動,背景宏大,勇于評析,善于描摹,惠澤今人,傳諸后世。”我們談及年輕時讀過的人物詞典,皆認為書中那些詞條恰也是一個個人物小小的傳記。繼首屆“中國人民解放軍圖書獎”后,我的不同傳記作品還先后獲得中國傳記文學優秀作品獎、首屆華僑文學獎等,并作為獲獎作者在人民大會堂發言,和海內外一批文學“大咖”同走紅地毯。傳記稱得上是我的創作之本、創作之源。2008年我進入魯迅文學院青年作家高級研討班就讀,來自五湖四海的同學,就我一人寫傳記。身居其中,雖然不少同學也相當認可我這位全班最早的中國作家協會會員的創作數量及質量,還給紙糊上幾個第一的桂冠,卻不免在交談中讓我顯得落單。我也想著轉型,以便有資格和他們交流卡夫卡、馬爾克斯、卡爾維諾等其人其作其事,為此開啟鄉村小說三部曲的創作。各類題材多了,卻也沒有疏忽傳記。“魯院”畢業不久,我即發起成立了福建省傳記文學學會,還創辦了《傳記》季刊,并獲CN(Q)刊號,準許向海外郵發,拉起一支隊伍決意為傳記文學的繁榮貢獻一份力量。白手起家創辦省級傳記文學學會及刊物,不僅得傾注心血,還補貼進不少稿費,并得化緣。當過十來年編輯的我,再來主編《傳記》的執著和認真,可從幾期刊物的卷首語中窺斑知豹。如2013年春季號《傳記》卷首語(節選):“在婦女節之際,本刊和讀者一起重溫那些關于母愛的動人段落……母親的愛,充滿了犧牲和無怨無悔。她們放棄了一己悲喜,成全了子女和千千萬萬的人。人間冰冷的角落,都被她們的愛照亮。這一期的《傳記》主要記錄了這些母親的大愛故事,她們心系國家,情懷高遠。冰心說:‘愛在右,同情在左,走在生命路的兩旁,隨時撒種,隨時開花,將這一徑長途,點綴得香花彌漫,使穿枝拂葉的行人,踏著荊棘,不覺得痛苦,有淚可落,也不是悲涼。’我們有理由銘記這些守護了千萬子民的母親,使許許多多行走在途中的人,始終被母親柔軟的關懷籠罩。”如2015年《傳記》“冬曲”卷首語(節選):“人生中一幕幕活生生的滄海桑田,是記憶中繞不過去的坎。天真的我們在遇見別離時,心中自有無限感慨:‘說好永遠的,不知怎么就散了’‘我們再也回不去了,回不去的,除了歲月,還有自己’。當歲月沉淀下來,別離只是一種形式,心還在一起。別具生活情味的《父親的爛漫往事》興許也是如此。走了,散了,卻感覺從未分開。寒冷的冬季來了,目光卻開始溫柔,內心卻開始有溫度。因為心在,情在。”我擔任福建省傳記文學學會創會會長兼《傳記》總編輯期間,包括卷首語中提到的《父親的爛漫往事》等文章,自然先供本刊。那時我已年過不惑,喜歡聽各類人等絮絮叨叨,一鱗半爪地挖掘各自的人生軌跡,寫成一段人情長長的文字,供各自的歲月溫故。古往今來,無論是和平年代,還是戰亂時期,一路浩浩蕩蕩下來,歷史所銘記與頌揚的,不外乎是“美好”的人,這是歷史的“有情”,但用情總有耗盡的一天,用心方可抵過歲月。我始終相信,人經過磨礪,到最后愿傾訴的是心底深處的柔軟,愿憶起的是不滅的情懷。因此,我不僅寫偉人、名人,也把目光和筆觸投向一個個普通人。《父親的爛漫往事》等文,既是生活的點滴,也是情感的怒放,生命中有所怒放,筆頭不生銹,心安即是吾鄉,亦是歸處。2018年3月,《傳記文學》編輯部和我取得了聯系,約我寫黨史軍史方面的稿子。我當時剛完成改革開放元勛項南的傳記,得知刊物正在做紀念改革開放40周年的專欄,每期一篇,我就上傳了項南主政福建期間開創對臺貿易卻讓自己“受傷”的稿子,不僅想試看《傳記文學》是否有意此類稿件,還期待能喚起世間對項南其人其事的關切。編輯部接稿后第一時間的回音,讓我如遇知音:“稿子挺好的,準備發在我們《傳記文學》改革開放40周年專欄里,可以嗎?”不久收到第7期樣刊,很感親切,這家多年未見的雜志,竟有不少佳作可看。我信手寫了幾句讀后感發給編輯部,編輯部老師則夸拙作史料豐富、藝術性強,并請我繼續撰寫項南的相關事跡。于是,便有了《特區有了春天的故事》一文,第9期《傳記文學》一經發表,《作家文摘》等報刊馬上轉載。其間,編輯部再向我約稿并建議:選取項南提出在福建修建高速公路這一開拓性事件,講述其前后過程,包括收獲的各方評價等,這樣更加符合《傳記文學》紀念改革開放欄目的主題。顯然,編輯部對我筆下的傳主——項南產生了共鳴和共情,與其說是我的筆觸打動了他們,不如說是項南的改革開放精神感動了他們。《項南和他的超前“高速”夢》在當年第10期雜志繼續上了封面要目,我結合連著兩期所發文章,送去表揚:“高速的春天,春天的高速!”哪個編輯不希望得到作者、讀者的好評呢,編輯部老師道的卻是:“過獎了,是大家努力的結果,更是離不開作者的支持!”此后,編輯部老師經常發來短信:“您繼續給我們寫稿啊!”“您幫提提建議。”如是敬業精神,溢于言表,讓人恭敬不如從命的同時,還生怕辜負美意。此后,我給《傳記文學》做了幾個小連載。《傳記文學》的編輯們看得認真,就連引文、照片上的人物排序等,都沒有忽略,找我核對確定無誤后才刊印。有時發稿計劃有變化或需調整時,也是及時告知。作者受到尊重和禮遇,唯有賣力寫稿為報。我對《傳記文學》的高看,還在于雜志重策劃,厚古不薄今,能結合時政組稿發稿,每期都有亮點、重頭稿。比如,舉國上下都在為打贏脫貧攻堅戰而努力的2020年,我所寫的《項南:一個撐傘的人》在《傳記文學》第12期封面專題發出后,旋即被2021年第5期《新華文摘》全文轉摘,并上了封面要目。

本文作者在《傳記文學》刊發、后被《新華文摘》全文轉載的《項南:一個撐傘的人》(2020年第12期)

2022年7月,我收到劉宸芊編輯的約稿,說是雜志計劃在翌年年初策劃一個關于當代女性的專題,集結6篇文章,以在政治界、教育界和扶貧工作等重要領域取得突出成就的6?位杰出女性(個體或群體)為傳主,展現當代女性的風貌,彰顯“她力量”,向黨的二十大獻禮。我當時正忙于“世界菌草之父”林占熺教授傳記《奔跑的中國草》一書的創作,想到林教授女兒林冬梅回國助力父親的種種感人事跡,正好可以為如此優秀的女性單獨做一篇文章。我在提供備選的傳主后,劉編輯迅速回應:“您選擇的傳主很合適,寫作時也可以更好地突出林冬梅博士對菌草事業的繼承、發揚和創新,以及她不畏艱難,投身國家建設的生命歷程對當代女性、對全體國人的示范和引領作用。”

本文作者在《傳記文學》刊發的《菌草使者林冬梅:愿作構建人類命運共同體的一棵青草(2023年第3期)

稿件刊登后,我轉去林冬梅在非洲菌草援外備受歡迎的視頻,并告訴劉編輯,她父親林占熺教授剛獲評2022年度感動中國人物。劉編輯說:“很受鼓舞!”我也開心地王婆賣瓜起來:“說明我選人不錯,沒辜負你們吧?”馬上換來了一大堆感謝的表情包。一個人是否崇高,單研究他的五官難以看出個所以然,從事業著手倒可摸出個大概。這些年,我帶進《傳記文學》里的高尚“靈魂”,還有嚴家顯、余佩皋、谷文昌等其人其事。一位著名教授看后自稱被撼動了靈魂,還不無“眼紅”,短信云:“兆云兄:羨慕你一直在《傳記文學》發文,能不能向編輯也介紹一下我,我也加微信,試著投稿。”一本雜志,能有幾個高水平、敬業且認真的編輯,一定能保證其品相和格調,吸引更多的優質作者加入書寫和傳遞真善美的隊伍,同時吸引更多的讀者粉絲,我稱之為“傳粉”。《傳記文學》雜志風雨兼程走過四十年了,為中國傳記文學繁榮發展所作貢獻有口皆碑。這株深刻著歲月紋理和年輪的大樹,四十年間承載過多少繁枝茂葉,催生過多少草長鶯飛、綠肥紅瘦,滋潤過多少讀者受眾?編輯部老師的約稿,讓我驀然想到《從文三十年述懷》中自況的“笑看人生把歌吟”“萬千草葉任品評”之句。機緣巧合的是,與《傳記文學》創刊相一致,今年恰逢我創作四十年,盤點我已經出版的50來部書、2000余萬字,一半左右是傳記作品,其余大小篇章則應了我主編《福建人傳記文叢》時所作總序里的論斷“所有的文章都是一種記錄”。2016年,魯迅文學院和有關單位舉辦“行走歲月卷帙夢——鐘兆云傳記創作30年座談會”,同行和領導、朋友、讀者的嘉勉紛至沓來。馬照南先生的“三十載秉持太史筆,千萬言舒卷東坡風”顯然過譽有加,而中國作協原副主席何建明先生的寄語則讓我心生向往:“愿鐘兄再寫三十年,再為當代文學添景象。”還有許多期許激勵我踔厲奮發,如:“鐘兆云是一位有崇高情懷的作家,他的作品不僅數量可觀,質量上也令人稱羨,讀后回味不已,久久難忘。這樣的作家很值得看重。”(光明日報社原總編輯何東平)“傳記作家是挺立在理想主義的高地,用溫情、敬意詮釋歷史真相的守望者。鐘兆云兄即是這樣一位作家。”(傳記作家、南京大學教授沈衛威語)“‘焚膏油以繼晷,恒兀兀以窮年。’在兆云先生身上我看到了這種精神。兆云先生在傳記的田野上,耕耘了三十年,有了今天的輝煌成就……希望他能夠一直堅守下去,出更多的精品力作”(學者余世存語)“古人云‘必頻登高而后無所懼’,鐘兆云是永不懈怠的登高者,堅信有一天,他會抵達傳記領域的高天。”(傳記評論家李健健語)我也欣慰地收到了有關傳主及家屬的賀信和寄語,如:“事實證明,《父子僑領》是一部有感情、有史料價值、有學習意義的信史。借此機會,我作為傳主之一,并代表我已故的父親莊希老,再一次向你表示感謝。”(全國僑聯原主席莊炎林)“很感謝鐘兆云先生精心為我創作了傳記,那是我八十歲生日時中國福建送給我的最彌足珍貴的禮物……鐘兆云先生的謙虛務實勤勉,讓我看到了非常好的中國精神與中國力量。”(中國政府“友誼獎”獲得者塚本幸司)“這些年來你一直勤奮寫作,筆耕不輟,一個又一個名人、偉人、普通人在你的筆下復活并鮮活地站立起來,讓我們結識了他們……”(作家、項南之女項小米)讓我特別高興的是,《傳記文學》編輯部專門為此發來了賀信:“對鐘兆云同志過去三十年筆耕生涯中所取得的創作成績表示由衷祝賀,并殷切祝愿其在未來的寫作之路上繼續跋涉,高奏凱歌,取得更大的進步與勝利……衷心祝愿我們共同為之奮斗的中國傳記文學事業,能夠在越來越多的‘傳記人’的努力下,發展壯大,共創輝煌。”面對自己與日俱增、體量有些龐大的傳記作品,面對贊譽和批評,我既不會妄自尊大、自命不凡,更不會妄自菲薄,在我心中,那些字句恰如一蓬蓬草葉,公開發表和出版后,便是“萬千草葉任品評”。詩言志,我曾如是表述自己從事傳記的初心:“不奢聞達何累物,繁花拂袖養胸襟。”此前此后,在紀念改革開放四十周年中國傳記文學研討會暨第五屆中國傳記文學優秀作品展示會上,我作過《傳記文學應與改革開放同行,更應為改革開放壯行》的發言;在福建省傳記文學學會第二次會員大會上,我作《深入學習貫徹習近平新時期文藝思想,組織隊伍,繁榮福建傳記文學的創作》的報告;在傳記文學論壇上,我作《唯真實性不遷就藝術性,唯藝術能促成史家絕唱——人物立傳敘事之我見》的交流……奇人奇事、凡人凡事皆可入傳,要寫的東西太多太多,永無止境。曾自許,世間萬物終將傾圮,唯有文字特別是文字背后作者的思想情感,可以長存天地間。傳記寫作就是我的一種生命體驗。相比于其他文體的寫作者,立傳者可能更秉持“有情杯水可為文,無緣千金難動筆”,于我便是如此。我與《傳記文學》共同成長了四十年,惑也不惑?個人體會是,相比于身邊人物,要為歷史人物樹碑立傳到底不易,一切的主觀評價,弄不好都要陷入爭論的漩渦。但一個人做了什么事,歷史是淘洗不了的,永恒存在。任何一個歷史人物形象,都是由其本人和傳記作者共同塑造的,后人可以從那些“存在”中與之對話交流,產生感情。在創作出版50多部著作(多數為傳記)之后,長篇傳記文學《王良軍長化星記》(暫名)不僅是我對英雄的致敬,也是對自己傳記創作生涯賦予的一份深情。像之前那些傳記一樣,我在書中講了一些熱情的故事,故事里的人和事,從來沒有在歷史中代謝過,講完了,空氣中還有千回萬轉的余韻在打轉,永遠不會在時光里湮滅。興許,這便是文字的魅力所在,傳記也因此長生不滅。世間萬物和人,無有不可立傳,傳主的形象靠傳主本人和寫作者共同塑造。書寫之美,雖是無聲,卻令人難以忘懷,筆墨在宣紙上暈開,一提一頓一個轉折之間,立傳者及傳主崢嶸歲月中的性格、審美、胸懷、作為,盡傾吐于方寸紙絹。葉經霜先生曾填《水調歌頭 致敬鐘師傳記寫作》一詞,錄之與“傳記人”共勉:長憶殷殷語,春露到秋霜。俯仰日月輪轉,只筆寫滄桑。筆下王侯相將,字里家國情懷,回首往事長。衙齋歲月里,等身書為彰。文章事,千秋業,細思量。浮生看遍,清茶淡墨沁幽香。往還玉堂人物,來去鄉親父老,談笑皆一般。西窗常半掩,好風自輕揚。此后歲月,傳記寫作依然是我的歡途,要是一如既往仍有《傳記文學》同行,我也許能在更好的成長中,把自己也寫成一部傳記。本文刊載于《傳記文學》2024年第11期

專欄·“我與《傳記文學》”